KAZ-Fraktion: „Ausrichtung Kommunismus”

Digitale Souveränität – Teil 2

Im Teil 1 unserer Untersuchung zu ‚Digitale Souveränität‘, diesem strategischen Schlagwort der deutschen Finanzoligarchie, haben wir uns gefragt, was eigentlich unter ‚Digitalisierung‘ bzw. ‚Souveränität‘ zu verstehen ist.

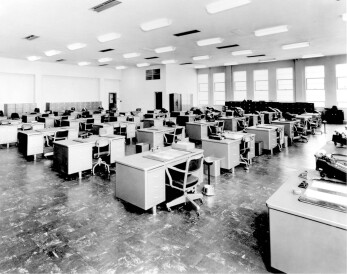

Der Frage, um was es bei der ‚Digitalisierung‘ im Kern geht, haben wir uns mit der Sicht einer Industrialisierung von Kopfarbeit angenähert, in Anlehnung an Marx‘ Darstellung der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit im ‚Kapital‘ von der kapitalistischen Manufaktur hin zur ‚großen Industrie‘. Nach der Industrialisierung der Handarbeit werden nun Steuerung, Planung und Leitung der Ökonomie nicht nur der Form nach dem Kapital unterworfen, sondern die Tätigkeit selbst wird von Hard- und Software, Produktionsmitteln, übernommen. Auf die nur formelle Subsumtion der Kopfarbeit unter das Kapital folgt im gegenwärtigen Schub der Industrialisierung die Reelle.

Den gegenüber den ‚Arbeitern‘ in der industriellen Revolution zunächst privilegierten ‚Angestellten‘ bleiben nur Restfunktionen, die von der digitalen Maschinerie vorgegeben werden, einem Teil des konstanten Kapitals. Damit ändert sich die Stellung der ‚Angestellten‘, der Büroarbeiter, in ähnlicher Weise wie die der spezialisierten Handwerker der Manufakturepoche durch die ‚große Industrie‘.

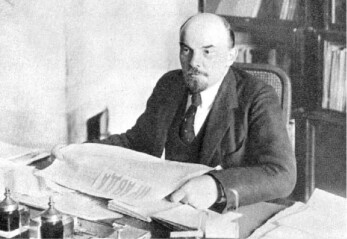

Die neue technische Entwicklung bringt auch eine weitere Entwicklung des Imperialismus mit sich, der, wie Lenin zusammenfasst „seinem ökonomischen Wesen nach Monopolkapitalismus ist“[1]:

Das liegt bereits an der technischen Grundlage der Ära der IT (Informationstechnologie), früher meist genauer als EDV bezeichnet, elektronische Datenverarbeitung, auf Basis der Digitalisierung:

‚Digital‘ bedeutet in der Informationstheorie diskret, d.h. mit einem begrenzten Zeichensatz dargestellte Informationen. Ein künstliches, vom Menschen geschaffenes digitales System ist z.B. das Alphabet. Wenn es ums Rechnen geht, steht digital (vom lateinischen Wort ‚digitus‘ für Finger) für ziffernmäßig, d.h. in festen Stufen oder auch diskret, im Gegensatz zu stetig, kontinuierlich oder analog. Wer mit den Fingern rechnet, rechnet digital, in festen Stufen: Es sind sechs Finger oder acht, nicht siebeneinhalb. ‚Analog‘ dagegen bezieht sich im Alltagsverständnis insbesondere auf die Speicherung von Daten, analog auf z.B. der Vinyl-LP, digital auf der CD.

Digital verarbeitete Daten haben die ökonomische Eigenschaft, dass sie mit relativ hohen Kosten hergestellt werden müssen, aber mit sehr niedrigen Kosten, beliebig oft und ohne Qualitätsverlust reproduziert werden können.

Kosten entstehen also in der Digitalökonomie vor allem bei der Herstellung von Maschinerie und Rohstoffen der Informationsverarbeitung, Hard- und Software und Datenmaterial. Die Herstellung höherer Stückzahlen der Ware selbst, also einer Datei z.B., die ein Textverarbeitungsprogramm enthält, kostet pro Stück fast nichts.

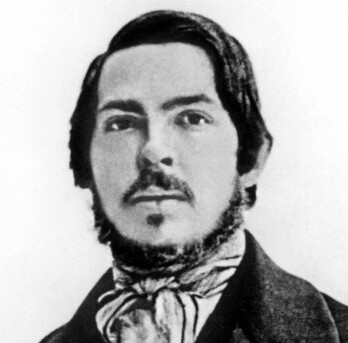

Das Verhältnis von Fixkosten, die entstehen, um die Produktion überhaupt erst in Gang zu setzen, zu den laufenden Kosten der Produktion ist ein entscheidender Hebel der Kapitalkonzentration seit Beginn der Industrialisierung. In der Manufaktur braucht es zwar eine teure große Werkstatt für 20 Personen, die aber weniger kostet, als 10 kleine Werkstätten für je 2 Personen[2]. Die Gesamtkosten der Produktion der 20 Personen sind also in der Manufaktur geringer, und damit die Produktionskosten pro Stück. Die Manufakturproduktion erfordert aber so ein größeres Anfangskapital, kann aber billiger produzieren als Einzelhandwerker. Das Senken der Stückkosten durch Produktion auf „höherer Stufenleiter“, wie Marx es nennt, geht so weiter bis zur großindustriellen Produktion. Karl Marx bemerkte dazu: „Der Konkurrenzkampf wird durch Verwohlfeilerung der Waren geführt. Die Wohlfeilheit der Waren hängt, caeteris paribus ,unter sonst gleichbleibenden Umständen’, von der Produktivität der Arbeit, diese aber von der Stufenleiter der Produktion ab. Die größeren Kapitale schlagen daher die kleineren. Man erinnert sich ferner, dass mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise der Minimalumfang des individuellen Kapitals wächst, das erheischt ist, um ein Geschäft unter seinen normalen Bedingungen zu betreiben.“[3]

Ersparnis durch Größe, ‚economies of scale‘, sinkende Stückkosten mit steigender Stückzahl, war bereits der technische Grund für die Konzentration und Zentralisation der Einzelkapitale in der industriellen Revolution, die Marx im ‚Kapital‘ analysiert. Marx unterscheidet noch analytisch zwischen ‚Konzentration‘, Wachstum des Einzelkapitals und ‚Zentralisation‘, Fusion mehrerer Einzelkapitale, während Lenin mit Blick auf das Monopolkapital als ökonomische Grundlage des ‚Imperialismus‘ beides unter dem Begriff ‚Konzentration‘ zusammenfasst.

Marx und Lenin zu ‚Skalierung‘

Die technischen Charakteristika der Digitalökonomie der extrem sinkenden Stückkosten, beispielsweise die Herstellung und Lieferung eines weiteren Spielfilms oder Maschinenprogramms an einen Kunden, potenzieren diesen Hebel der Kapitalkonzentration. Es kommt in der Digitalökonomie für das Kapital alles darauf an, starkes Wachstum in einem Teilmarkt zu erreichen, im Fachjargon ‚Skalierung‘, um billiger als die Konkurrenz anbieten zu können. Wachstum muss im Rennen gegen die Konkurrenz möglichst schnell hin zum weltweiten Monopol finanziert werden. Die entsprechenden Kapitalmassen erfordern eine Erneuerung der finanzoligarchischen Netzwerke, die Lenin in seiner Analyse des ‚Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus‘ dargestellt hat. Auf Lenins Analyse, die bruchlos auf Marx aufbaut, können wir ebenso bruchlos zur Analyse der Digitalökonomie aufbauen. In der Zusammenfassung seiner wegweisenden Schrift stellt Lenin im X. Kapitel dieses Netz als drittes Charakteristikum des Imperialismus nach der Entstehung der Monopole aus der Kapitalkonzentration und dem Gegensatz zwischen kartelliertem und nichtkartelliertem Kapital dar:

„Drittens: Das Monopol ist aus den Banken erwachsen. Diese haben sich aus bescheidenen Vermittlungsunternehmungen zu Monopolisten des Finanzkapitals gewandelt“[4].

Lenin bezieht sich hier auf Marx‘ Darstellung des Zusammenhangs zwischen Banken, Kredit, Entwicklung der Industrialisierung und Konzentration/Zentralisierung der Kapitale im ersten Band des ‚Kapital‘ im 23. Kapitel „Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation“. Lenin hatte dieses Kapitel offenbar aufmerksam studiert, worauf wir mit einigen Hervorhebungen hinweisen.

Marx schreibt[5]: „Die kleineren Kapitale drängen sich daher in Produktionssphären, deren sich die große Industrie nur noch sporadisch oder unvollkommen bemächtigt hat. Die Konkurrenz rast hier im direkten Verhältnis zur Anzahl und im umgekehrten Verhältnis zur Größe der rivalisierenden Kapitale. Sie endet stets mit Untergang vieler kleineren Kapitalisten, deren Kapitale teils in die Hand des Siegers übergehn, teils untergehn. Abgesehn hiervon bildet sich mit der kapitalistischen Produktion eine ganz neue Macht, das Kreditwesen, das in seinen Anfängen verstohlen, als bescheidne Beihilfe der Akkumulation, sich einschleicht, durch unsichtbare Fäden, die über die Oberfläche der Gesellschaft in größern oder kleinerer Massen zersplitterten Geldmittel in die Hände individueller oder assoziierter Kapitalisten zieht, aber bald eine neue und furchtbare Waffe im Konkurrenzkampf wird und sich schließlich in einen ungeheuren sozialen Mechanismus zur Zentralisation der Kapitale verwandelt. Im Maß wie die kapitalistische Produktion und Akkumulation, im selben Maß entwickeln sich Konkurrenz und Kredit, die beiden mächtigsten Hebel der Zentralisation. Daneben vermehrt der Fortschritt der Akkumulation den zentralisierbaren Stoff, d.h. die Einzelkapitale, während die Ausweitung der kapitalistischen Produktion, hier das gesellschaftliche Bedürfnis, dort die technischen Mittel jener gewaltigen industriellen Unternehmungen schafft, deren Durchführung an eine vorgängige Zentralisation des Kapitals gebunden ist.

Lenin führt, Marx folgend, den oben begonnenen Gedanken zu den Monopolisten des Finanzkapitals weiter aus:

„Eine Finanzoligarchie, die ein dichtes Netz von Abhängigkeitsverhältnissen über ausnahmslos alle ökonomischen und politischen Institutionen der modernen bürgerlichen Gesellschaft spannt – das ist die krasseste Erscheinungsform dieses Monopols.“[6]

Lenin schließt die Darstellung der vier Charakteristika des Imperialismus ab mit dem Kampf um Einflusssphären, letztlich um die Neuaufteilung der Welt.

Die Digitalökonomie treibt den Imperialismus auf neue Stufe in allen seinen vier von Lenin festgestellten Charakteristika:

1. Zunehmende Kapitalkonzentration

2. Zunehmender Widerspruch zwischen kartellierter und nichtkartellierter Industrie

3. Erneuerung der Finanzoligarchie und ihres Netzes über die Gesellschaft

4. Drang zur Neuaufteilung der Welt

Die Rückbindung unserer Analyse an die von Marx und Lenin gelegten Grundlagen helfen uns, auch in der gegenwärtigen Entwicklung den Zusammenhang zwischen Banken, Kredit, Entwicklung der Industrialisierung und Konzentration der Kapitale zu sehen. Sie wird uns auch helfen, von der Oberfläche der Erscheinung der neuen „Netze, die sich über unsere Gesellschaft spannen“ auf ihr Wesen vorzudringen: Lenin legt den „Platz des Imperialismus in der Geschichte“ – so betitelt er seine Zusammenfassung im X. Kapitel – fest: „Aus allem, was über das ökonomische Wesen des Imperialismus gesagt wurde, geht hervor, dass er charakterisiert werden muß als Übergangskapitalismus, oder, richtiger, als sterbender Kapitalismus.“[7] Die Monopole vergesellschaften die Produktion soweit, dass sie der Hülle der Privateigentumsverhältnisse nicht mehr entspricht. Gleichzeitig verzögert der Imperialismus künstlich die Beseitigung der Hülle, indem die Finanzoligarchie auch über die Arbeiterbewegung der imperialistischen Länder ihr „dichtes Netz von Abhängigkeitsverhältnissen“ spannt.

Wir werden uns daran erinnern, wenn wir etwa die Verbindung von SAP zu Siemens oder auch BMW in der „digitalen Transformation“ ansehen, und deren Verbindung zur acatech – Deutsche Akademie für Technikwissenschaften und wiederum deren Verbindung zu DGB und IG Metall. Oder etwa die Verbindung der Finanzoligarchie zum Davoser WEF -World Economic Forum und dessen Verbindung zu Annalena Baerbock und wiederum deren Parteiverbindungen zum DGB.

Die Aufteilung der Welt wird von unseren Finanzoligarchen und ihren Netzwerken erneut in „ausnahmslos allen ökonomischen und politischen Institutionen“ unserer Gesellschaft in Frage gestellt, um Lenins oben zitierte Worte noch einmal zu benutzen. Im Schlagwort von der ‚Digitalen Souveränität‘ hören wir das Aufheulen des deutschen Imperialismus, der fürchtet, ein drittes Mal zu spät und zu kurz zu kommen.

Auch bei ihrem dritten Anlauf zur Weltmacht geht der Streit in der herrschenden Klasse Deutschlands nicht um das Ob sondern um das Wie, entsprechend der jeweiligen Kapitalbasis der Finanzoligarchen: Wie tief vor den USA buckeln, wie leise den französischen Imperialismus anstacheln, eine souveräne EU zu fordern? Wieviel Monopolprofit den USA, wieviel den Franzosen überlassen, wie lange? Dabei geht es zentral um die Frage, ob die neue Stufenleiter der Kapitalkonzentration, die die Technik und Ökonomie der Digitalisierung erzwingt, es dem deutschen Imperialismus erlaubt, seine ökonomische, politische und militärische Vormachtposition in Europa weiter im Windschatten des US-Imperialismus auszubauen.

Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit

Bei der Suche nach den technischen Wurzeln der ‚Digitalisierung‘ und der Einordnung dieser neuen Stufenleiter der Industrialisierung hilft es, sich die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit vor Augen zu führen. Engels zeigt, wie der Mensch durch Arbeit aus der Natur heraustritt, wie sich dabei die Gesellschaft entwickelt und mit ihr die gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit: „Durch das Zusammenwirken von Hand, Sprachorganen und Gehirn nicht allein bei jedem einzelnen, sondern auch in der Gesellschaft, wurden die Menschen befähigt, immer verwickeltere Verrichtungen auszuführen, immer höhere Ziele sich zu stellen und zu erreichen. Die Arbeit selbst wurde von Geschlecht zu Geschlecht eine andre, vollkommnere, vielseitigere“.[8](Hervorh. d.uns)

Im ‚Manifest‘ zeichnen Marx und Engels diese Entwicklung des Zusammenwirkens von produktiver Praxis, Sprache und Denken des gesellschaftlich organisierten Menschen zum Kapitalismus:

„Aus den Leibeigenen des Mittelalters gingen die Pfahlbürger der ersten Städte hervor; aus dieser Pfahlbürgerschaft entwickelten sich die ersten Elemente der Bourgeoisie.

Die Entdeckung Amerikas, die Umschiffung Afrikas schufen der aufkommenden Bourgeoisie ein neues Terrain. ... gaben ... der Industrie einen nie gekannten Aufschwung und damit dem revolutionären Element in der zerfallenden feudalen Gesellschaft eine rasche Entwicklung.

Die bisherige feudale oder zünftige Betriebsweise der Industrie reichte nicht mehr aus für den mit neuen Märkten anwachsenden Bedarf. Die Manufaktur trat an ihre Stelle. ...

Aber immer wuchsen die Märkte, immer stieg der Bedarf. Auch die Manufaktur reichte nicht mehr aus. Da revolutionierte der Dampf und die Maschinerie die industrielle Produktion. An die Stelle der Manufaktur trat die moderne große Industrie, an die Stelle des industriellen Mittelstandes traten die industriellen Millionäre, die Chefs ganzer industrieller Armeen, die modernen Bourgeois. ...

Wir sehen also, wie die moderne Bourgeoisie selbst das Produkt eines langen Entwicklungsganges, einer Reihe von Umwälzungen in der Produktions- und Verkehrsweise ist“[9]. (Hervorh. d.uns)

Marx fand den Ausgangspunkt des Umschlags von der kapitalistischen Manufaktur zur Betriebsweise[10] der großen Industrie innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise in der Einführung der Werkzeugmaschine. Die Werkzeugmaschine nimmt dem Arbeiter das Werkzeug aus der Hand und tritt zwischen ihn und den Arbeitsgegenstand. Der Arbeiter wird so der Maschine, dem konstanten Kapital, in jedem Handgriff unterworfen. Marx identifizierte die Spinnmaschine als Auslöser des Prozesses, der zwingend zum Webstuhl, zum Maschinenbau und so zur Entwicklung der großen Industrie führte und damit zum Übergang von der nur formellen zur reellen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital.[11]

Im Prozess der Entwicklung der menschlichen Produktivkraft sehen wir also, wie der gesellschaftliche Mensch die Hand und die Sprache entwickelt für seinen ‚Stoffwechsel mit der Natur‘, als den Marx den Arbeitsprozess darstellt: „Die Arbeit ist zunächst ein Prozeß zwischen Mensch und Natur, ein Prozeß, worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigne Tat vermittelt, regelt und kontrolliert“[12]. In der gesellschaftlichen Erfahrung dienen Sprache und dann Schrift – Informationsverarbeitung – zur Verbesserung der Werkzeuge durch spezialisierte Handwerker, bis zur extremen Spezialisierung in der Manufaktur, bis hin zur Maschine.

Mit der Werkzeugmaschine, die statt der Hand das Werkstück mit dem Werkzeug bearbeitet, tritt der Mensch aus der unmittelbaren Bearbeitung der Natur aus und neben die Maschine. „Mit dem Arbeitswerkzeug geht auch die Virtuosität in seiner Führung vom Arbeiter auf die Maschine über“[13].

Wolfgang Jonas, der sich in die Lehrtradition seines „verehrten Lehrers“ Jürgen Kuczynski stellt[14], analysiert die Entwicklung vom Handwerk über die Industrielle Revolution des 18/19. Jahrhunderts (Industriell großgeschrieben) zur „wissenschaftlich-technischen Revolution“ in seiner grundlegenden Einführung zur „Geschichte der Produktivkräfte“ unter dem Titel „Vom Werden und Wirken der gesellschaftlichen Produktivkräfte“. Er stellt fest: Bis zur Industriellen Revolution war die Handarbeit der bestimmende Faktor. Mit der Werkzeugmaschine wurde die Handarbeit verdrängt und mit der Dampfmaschine wurde die Werkzeugmaschine universell einsetzbar. „Wirkte der Mensch vorher mit dem von ihm geführten Werkzeug unmittelbar auf den Arbeitsgegenstand ein, so hatte er nun ein völlig neues Element zwischen sich und den Arbeitsgegenstand geschoben“.[15] Jonas weiter: „Die Virtuosität der Hand trat in den Hintergrund, die ständige Beobachtung und Analyse des maschinellen Bearbeitungsprozesses trat in den Vordergrund“.[16] „Beobachtung“ hieß allerdings für die einen, die Arbeiter, „qualvolle, psychisch und physisch so belastende Routinefunktionen, die höchste Konzentration bei gleichzeitiger unendlicher Monotonie abverlangten, die geistige und körperliche Beweglichkeit erforderten, aber zugleich Geist und Körper durch die auf die Spitze getriebene Vereinseitigung verkümmern ließen“[17]. Aber: „Das allgemeine Niveau der Qualifikation der industriellen Arbeiterklasse hob sich, während sich innerhalb der Arbeiterklasse Schichten mit besonders hoher Qualifikation entwickelten.“[18] Die „Analyse“ wird zunächst Aufgabe des Kapitalisten.

Kapitalisten verlieren ihre gesellschaftliche Funktion

Durch den Fortschritt der Produktivkraft wird der arbeitende Mensch im Kapitalismus zum Anhängsel der Maschine. Ihm bleibt Zuarbeit zur Maschine und auch, die Maschinen zu regeln und zu steuern, solange die Automatisierung ihrer Tätigkeit für die Kapitalisten jeweils teurer war als der Arbeitslohn. Den Kapitalisten blieb es, Erkenntnisse der Wissenschaft in industriellen Fortschritt umzusetzen, um Extraprofite zu erzielen, um dem Fall der Profitrate entgegenzuarbeiten. Diese Tätigkeiten delegierten die Kapitalisten zunehmend an Angestellte. Engels schrieb schon 1880: „Wenn die Krisen die Unfähigkeit der Bourgeoisie zur fernern Verwaltung der modernen Produktivkräfte aufdeckten, so zeigt die Verwandlung der großen Produktions- und Verkehrsanstalten in Aktiengesellschaften, Trusts und Staatseigentum die Entbehrlichkeit der Bourgeoisie für jenen Zweck. Alle gesellschaftlichen Funktionen des Kapitalisten werden jetzt von besoldeten Angestellten versehn.“[19]

Die zugespitzte Trennung von Hand- und Kopfarbeit wird im unterschiedlichen Status von Arbeitern und Angestellten unter den Lohnabhängigen des 20. Jahrhunderts deutlich. Mit der Entwicklung der Produktivkräfte im 20. Jahrhundert nimmt der Anteil der Handarbeit an der Lohnsumme ab. Einfache Steuerungs- und Regelungsfunktionen werden durch das Fabriksystem übernommen. Die Büroarbeit wird mit der Zunahme der Angestelltenarmeen ebenfalls spezialisiert und, wo möglich und rentabel, automatisiert und industrialisiert. Die Großindustrie des 20. Jahrhunderts, Elektro- und Chemieindustrie und die Massenproduktion durch Fließbandfertigung braucht zunehmend automatische Datenverarbeitung und Regeltechnik. In Bezug auf die Industrialisierung der Tätigkeiten der Regelung der Betriebsabläufe bemerkt Jonas: „Diese durch Ford und Taylor eingeleitete Periode hat, wie man sieht, in ihrer historischen Funktion interessante Ähnlichkeiten mit der Manufakturperiode.“[20]

Die erforderlichen Finanzmassen für die Konzerne des 20. Jahrhunderts lassen eine Finanzindustrie entstehen mit entsprechenden Büroarbeiterheeren, die Informationen von und über Kunden, d.h. der gesamten Gesellschaft und ihre Details, sammeln und verarbeiten, von der Analyse von Bilanzen bis zur Anlage von Archiven, kurzum Daten verwalten. Lenin führt das Beispiel einer deutschen Großbank an, bei der sich die Zahl der abgesandten Briefe von 1852 bis 1900 verhundertfacht hatte.[21]

Der Drang der Finanzoligarchie zur Neuaufteilung der Weltmärkte bringt mit Militarisierung und Weltkriegen den Staat in eine aktive Rolle bei der Entwicklung der Produktiv- bzw. Destruktivkräfte. Steuer- und Regeltechnik und automatische Datenverarbeitung lassen Raketen starten und Funksprüche entschlüsseln. Hollerith-Maschinen der deutschen IBM rationalisierten die Menschenvernichtungsindustrie der deutschen Konzentrationslager in der digitalen Souveränität des deutschen Faschismus.

Jonas sieht in der elektronischen Steuer-, Regel- und Informationstechnik den Kernprozess der „wissenschaftlich-technischen Revolution“, einem Begriff, der umsichtig zu gebrauchen sei, da er ebenso wie die industrielle Revolution des 18. Und 19. Jahrhunderts nicht nur die Technik, sondern die „gesamte Struktur der Gesellschaft“ „erfasst und wandelt“[22]. Mit der Umwälzung der Produktivkräfte geraten auch die Produktionsverhältnisse und damit die Klassenverhältnisse in Bewegung.

Im Gesamtsystem der gesellschaftlichen Produktivkräfte bedeutet das, wie Wolfgang Jonas bereits 1969 feststelle: „Die Automatisierung der Produktion, das heißt, die Übertragung der Kontroll-, Steuerungs- und Regelfunktion an ein technisches System, läßt den Menschen aus dem unmittelbaren Fertigungsprozess ausscheiden und eben diesen Prozeß zu einem vom Menschen gestalteten (Herv. W.Jonas) geschlossenen Naturprozeß werden“.

In diesem Zusammenhang weist Jonas auf Marx hin, der bereits in den „Grundrissen“ in seiner Analyse der Industrialisierung sieht, wie der Arbeiter sich der „unorganischen Natur bemeistert“: „Er tritt neben den Produktionsprozess, statt sein Hauptagent zu sein. In dieser Umwandlung ist es weder die unmittelbare Arbeit, die der Mensch selbst verrichtet, noch die Zeit, die er arbeitet, sondern die Aneignung seiner eignen allgemeinen Produktivkraft, sein Verständnis der Natur und die Beherrschung derselben durch sein Dasein als Gesellschaftskörper – in einem Wort die Entwicklung des gesellschaftlichen Individuums, die als der große Grundpfeiler der Produktion und des Reichtums erscheint“.[23]

Kybernetik und Klassenkampf

Wer nun in der Digitalisierung, oder besser ausgedrückt in der Entwicklung, in der die Wissenschaft von Steuerung und Regelung, die Kybernetik unmittelbar in der Industrie angewandt wird, den nächsten Schritt zum Sozialismus sieht, hat recht, wie auch die industrielle Revolution insgesamt der Schritt zum Sozialismus ist, als seine Voraussetzung. Dabei ist aber in Rechnung zu stellen die „untrennbare Einheit der innerhalb der Produktivkräfte, der Produktionsverhältnisse und der Klassenverhältnisse vor sich gehenden Umwälzungen“ auf die Thomas Kuczynski in der Einführung zum 1. Band der „Produktivkräfte in Deutschland“ unter dem Titel „Charakter der Industriellen Revolution“ hingewiesen hat[24]. Und weiter ist dabei daran zu erinnern, dass der Umschlag von der kapitalistischen Manufaktur zur großen Industrie innerhalb der – sich umwälzenden – kapitalistischen Produktionsverhältnisse vor sich ging.

Bei unserer Suche nach den strukturbestimmenden technischen Elementen der sich gegenwärtig entwickelnden neuen Stufenleiter der Industrialisierung und ihrer Einordnung, um den Drang des deutschen Imperialismus zur „Digitalen Souveränität“ einzuschätzen, sind die Umwälzungen innerhalb der Klassen, der Produktionsverhältnisse wie der Produktivkräfte in den zu betrachtenden Ländern ebenso anzusehen wie die Beziehungen der Imperialisten untereinander und gegen die nicht-imperialistischen Länder.

Nach 1945 versuchten die USA die Entwicklung der Produktivkräfte des Imperialismus zu monopolisieren nicht nur, um den Aufbau des siegreichen Sozialismus vor allem in der SU zu behindern, sondern auch um die nun abhängigen konkurrierenden Imperialisten zu dominieren. Die westdeutschen Stahlwerke durften bald wieder Stahl für den Korea-Krieg produzieren. Von der Technologie für Flugzeuge, Raketen oder Kernspaltung inklusive der dafür notwendigen elektronischen Datenverarbeitung wurden die deutschen Imperialisten jedoch ferngehalten. Die westdeutschen Stahllieferungen für den Korea-Krieg brachten die USA in Konflikt mit Frankreich, weil die Beschränkung der deutschen Stahlproduktion Teil der Rüstungsbeschränkungen des Potsdamer Vertrags war. Der Konflikt wurde durch die Gründung der Montanunion gelöst, aus der über die EWG die EU wurde. Bei jedem dieser Schaukelschritte des deutschen Imperialismus zwischen US- und französischem Imperialismus spielte der Zugriff auf Technologien der Luft- und Raumfahrt, der Kernspaltung und nicht zuletzt der IT eine Rolle.

Mit Jonas können wir in der Kybernetik, der Steuer- und Regeltechnik den Ausgangspunkt der neuen Stufe der industriellen Revolution sehen: „Marx‘ analytische Methode konsequent angewendet heißt: Es sind die Steuer- und Regeleinrichtungen, von denen die wissenschaftlich-technische Revolution ausgeht. Durch die Einführung technischer Steuer- und Regeleinrichtungen schiebt der Mensch in dem Auseinandersetzungsprozeß mit der Natur wiederum ein neues Element der gesellschaftlichen Produktivkräfte zwischen sich und die Natur ...(Damit)..verändern sich auch die Beziehungen der Menschen untereinander.[25]

Um den Stand der Entwicklung zu bestimmen, die die deutsche Finanzoligarchie die Frage nach der digitalen Souveränität stellen lässt, müssen wir einige zentrale Komponenten der neuen Technik beleuchten und auf die monopolistischen Konzerne eingehen, die auf Grundlage dieser Technik bereits entstanden sind. Die neue technische Grundlage erfordert auch eine neue technische Infrastruktur, die Fragen aufwirft wie: Wem gehört das Internet, wem die Erde für Kabelnetze, wem der Himmel für Funkfrequenzen? Kann der deutsche Imperialismus mit der gegenwärtigen Aufteilung der Welt leben?

Damit wollen wir uns in den folgenden Teilen unserer Artikelfolge befassen.

AG Krise

R. Corell, Flo, Stephan Müller, O‘Nest

1 W.I. Lenin, Werke LW 22 S. 304.

2 Vgl. K. Marx, Marx Engels Werke MEW 23 S. 344.

3 MEW 23, S. 654.

4 LW 22, S. 304.

5 MEW 23, S. 654/655.

6 LW 22, S. 305.

7 LW 22, S. 307.

8 F. Engels, MEW 20, S. 450.

9 MEW 4, S. 462.

10 Um den Umschlag der Manufaktur zur Maschinerie innerhalb Produktionsweise des Kapitalismus zu fassen führten Marx und Engels den Begriff der ‚Betriebsweise‘ ein, z.B. im ‚Manifest‘ im o.g. Zitat und im Kapital MEW 23 S. 473 und 496.

11 MEW 23, Kap. 13.1, S. 391 ff. Wir stützen uns auch hier, wie schon in Teil 1, auf die wegweisenden Studien des Instituts für Wirtschaftsgeschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR „Produktivkräfte in Deutschland“, 3 Bände, Akademie Verlag Berlin, 1985 -1990 und die Vorarbeiten dazu namentlich von Wolfgang Jonas u.a. in „Die Produktivkräfte in der Geschichte“, Dietz, Berlin, 1969.

12 MEW 23, S. 192.

13 MEW 23 S. 442, s.a. KAZ 375, S. 34.

14 Siehe oben Fußnote 11, Jonas, S. 8.

15 Jonas, S. 12.

16 Jonas, S. 17.

17 Jonas, S. 28.

18 Jonas, S. 19.

19 F. Engels, „Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft“, MEW 19, S. 221..

20 Jonas, S. 26.

21 LW 22, S. 218.

22 Jonas, S. 27.

23 Jonas, S. 43.

24 Siehe oben Fußnote 11.

25 Jonas, S. 28.

Spenden unterstützen die Herausgabe der Kommunistischen Arbeiterzeitung

- KAZ Nr. 376

- Übersicht

- Editorial

- Es beginnt erst der Mensch ...

- Das Kapital ist zufrieden. Organisieren wir unsere Unzufriedenheit!

- Besichtigung der Grundrechte

- Der faschistische Antisemitismus als Kriegswaffe

- 100 Jahre KP China – 100 Jahre Chinas Kampf um den Sozialismus

- Chronologischer Abriss zur Geschichte Chinas von 1840 bis 1921

- Die Militärstrategie der VR China – ein Beitrag zur Sicherung des Friedens

- Digitale Souveränität – Teil 2

- Wechsel eines „Arbeiterführers“ in eine bessere Gehaltsgruppe

- Schlaglichter rund um die Corona-Politik

- Vor 80 Jahren, am 22. Juni 1941 überfielen die deutschen Faschisten die Sowjetunion

- Solidarität mit der jungen Welt!

- Gegen das kalte Parteienverbot der DKP

Skalierung: Kostenvorteil durch Serienproduktion, Industrie verdrängt Handwerk. Marx: Vorwärts zum Sozialismus oder rückwärts zur „guten alten Zeit“?

Lenin bezieht sich auf Marx` Darstellung des Zusammenhangs zwischen Banken, Kredit, Entwicklung der Industrialisierung und Konzentration/Zentralisation der Kapitale.

Durch das Zusammenwirken von Hand, Sprachorganen und Gehirn nicht nur bei jedem einzelnen, sondern auch in der Gesellschaft, wurden die Menschen befähigt immer verwickeltere Verrichtungen auszuführen ...

Engels 1880: Alle gesellschaftlichen Funktionen des Kapitalisten werden jetzt von besoldeten Angestellten versehn.

Kybernetik: vom griechischen Wort für Steuermannskunst.