KAZ-Fraktion: „Ausrichtung Kommunismus”

Mit Friedrich Engels lernen

Friedrich Engels wurde vor 200 Jahren am 28.11.1820 in Barmen (heute Wuppertal) geboren. Er starb am 5.8.1895.

Reaktion und Revolution

Er wurde geboren in Zeiten der schwärzesten Reaktion – als die Große Französische Revolution von 1789 in der Form der Napoleonischen Herrschaft geschlagen war und die alten Mächte des Feudalismus scheinbar triumphierten, scheinbar übermächtig alle fortschrittlichen Ideen unterdrückten, und Europa beherrscht war von der „Heiligen Allianz“, im Kern ein Bündnis der reaktionärsten europäischen Mächte: Russland, Preußen und Österreich. Engels erlebte den langsamen Wandel des politischen Klimas in den 1830er Jahren und trug selbst zum Aufbruch in den 1840er Jahren bei, der in Deutschland in der bürgerlichen Revolution von 1848 gipfelte. Kämpfend in Wort, Schrift[1] und mit dem Gewehr gegen den Feudalismus und die Halbherzigkeit und die Feigheit der deutschen Bourgeoisie bei der Beseitigung des Feudalismus musste er nach der Niederlage der revolutionären Truppen bei Rastatt 1849 das Land verlassen und ins Exil gehen.[2]

Kapitalismus: Glanz, Elend, Totengräber

Er sah und analysierte die stürmische Entwicklung des Kapitalismus vor allem in England. Das Entstehen von riesenhaften Produktivkräften, die alle Not dieser Welt beseitigen könnten und gleichzeitig das unsagbare materielle und geistige Elend, das mit eben dieser Entwicklung für die Produzenten einhergeht.

In der Niederlage von 1848 erkannte er die Keime für den Aufstieg der neuen selbständigen Arbeiterbewegung. Er unterstützte nach Kräften die Gründung der Ersten Internationale 1864, die unter dem maßgeblichen Einfluss von Marx stand. Er erlebte begeistert die erste große Tat dieser neuen Bewegung, die Diktatur des Proletariats, wie sie in der Pariser Commune von 1871 Gestalt annahm. Aus der Niederlage der Commune schöpfte er die Kraft, noch intensiver die theoretischen, strategischen, taktischen und organisatorischen Grundlagen der sich gerade auch in Deutschland (trotz Sozialistengesetz 1878) stürmisch entwickelnden Arbeiterbewegung auszuarbeiten.

Lernen im Kampf um die richtige Linie

Immer ist Engels zu finden in leidenschaftlicher Auseinandersetzung mit bürgerlichen Strömungen und Anschauungen, die sich in der Arbeiterbewegung einnisten wollen. Waren es in den 40er Jahren die „Wahren Sozialisten“ gewesen, in den 1860er und 70er Jahren die königlich preußischen Sozialisten, die Lassalleaner, der Anarchismus vor allem Bakunins und davor Proudhons, so sind es in seinen letzten Lebensjahren die Katheder-Sozialismus und alle pseudo-sozialistischen und pseudo-revolutionären Theorien (Herr Eugen Dühring oder Johann Most[3]), die Engels einer scharfsinnigen und scharf-polemischen Kritik unterzieht und hierin die Grundlagen des wissenschaftlichen Sozialismus auf immer neue Gebiete ausdehnt, entwickelt, sichert und verständlich macht. Er kann die neue Wissenschaft nur lehren, indem er selbst ständig lernt. Immer auf der Grundlage der fortgeschrittensten Erkenntnisse der Wissenschaften von Natur und Gesellschaft. In erster Linie von Marx selbst, der selbst wieder vom reichen Wissen Engels’ lernt, aber auch von Darwin oder von den Entdeckern und Erfindern auf den Gebieten der Chemie, Physik oder der Technik. Nicht zuletzt den Militärwissenschaften gehört sein Interesse, daher auch sein Spitzname „der General“. Friedrich Engels ist Immer aufgeschlossen – und immer kritisch.

Theorie als Anleitung zum Handeln

Neue Erscheinungen werden nicht mehr nur nach Maßstäben von Vernunft und Moral von ihm untersucht, sondern stets und vor allem nach ihren materiellen und ökonomischen Voraussetzungen, ihrer historischen Notwendigkeit, nach ihren Widersprüchen, nach den Bedingungen ihrer Negation, nach den Möglichkeiten ihrer Aufhebung und des Werdens eines Neuen. So bereichert er das Arsenal des historischen und dialektischen Materialismus, der ihm nicht zu einer erstarrten Weltanschauung verkommt, sondern stets im Sinne seines Freundes und Genossen Karl Marx Anleitung zum Handeln bleibt, zum Denken und Erforschen, zur eingreifenden Tat in einer sich unaufhörlich ändernden Welt. Noch in hohem Alter setzt er sich mit Erscheinungen wie den aufkommenden Monopolen, mit dem drohenden Krieg in Europa und mit dem linken und vor allem rechten Opportunismus in der deutschen Arbeiterbewegung auseinander. Nicht als Heiliger und Prophet stirbt er, sondern im vollen Bewusstsein der Arbeit, die noch und stets zu tun ist: „Das ist meine Lage: 74 Jahre, die ich zu spüren beginne, und Arbeit genug für zwei 40jährige. Ja, wenn ich mich in den F.E. von 40 und den F.E. von 34 teilen könnte, dann kämen wir bald klar.“ (Engels an Laura Lafargue[4], MEW 39, S. 348)

Marx statt Engels?

Es ist wieder einmal Mode geworden, den Anteil Engels’ an der Entwicklung des wissenschaftlichen Sozialismus gegenüber Marx zu diskutieren und dabei den einen gegen den anderen auszuspielen, Engels als Verflacher und Versimpler hinzustellen. Ist es nicht von vorneherein Zweck, den revolutionären Geist des Marxismus auszutreiben, so ist es im Übrigen ein müßiges Unterfangen, sich hiermit überhaupt auseinanderzusetzen. Wenn Marx unrecht hatte, dann hatte Marx unrecht, wenn es Engels war, dann also Engels, und wenn sie beide unrecht hätten, dann eben beide. Die Verantwortung, was wir aus den Erkenntnissen und Erfahrungen der beiden machen, ob und wie wir sie nutzen, ob wir sie verstehen oder nicht, tragen ausschließlich wir selbst. Nur: sich bei der eigenen Spießigkeit, bei Beschönigung des Bestehenden, beim Zurückweichen vor der Macht des und der Herrschenden auch nur auf einen der beiden zu berufen, wirft weniger Licht auf unsere Großen als auf den, der sie solchermaßen als Zeugen anrufen will. Nur einige Bemerkungen zum Verhältnis der beiden großen Denker und Kämpfer.

Gleichwohl Engels sich schon vor 1844 mit Marx brieflich austauschte, lernten sich beide persönlich in Paris kennen, als Engels 1844 auf dem Weg nach Deutschland war. Sie schrieben zusammen „Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik“ und schließlich 1845 „Die deutsche Ideologie“, um ihre philosophische Selbstverständigung zu erreichen.

„,Die heilige Familie‘ ist eine scherzhafte Bezeichnung für die Philosophen Gebrüder Bauer und ihre Anhänger. Diese Herren predigten eine Kritik, die über jeder Wirklichkeit steht, über den Parteien und der Politik, die jede praktische Tätigkeit verneint und sich damit begnügt, die Umwelt und die in ihr vor sich gehenden Ereignisse ‚kritisch’ zu betrachten. Die Herren Bauer urteilten über das Proletariat von oben herab als über eine unkritische Masse. Dieser unsinnigen und schädlichen Richtung traten Marx und Engels entschieden entgegen. Im Namen der wahren menschlichen Persönlichkeit, des von den herrschenden Klassen und vom Staate getretenen Arbeiters, fordern sie statt Betrachtung den Kampf für eine bessere Gesellschaftsordnung. Die zu diesem Kampf fähige und an ihm interessierte Macht sehen sie natürlich im Proletariat.“ (Lenin Werke Bd. 2, S. 9 f.)

Von nun an bestanden eine unzertrennbare Freundschaft und feste Bande zwischen diesen beiden Revolutionären. Es würde den Rahmen sprengen, alle Schriften oder Aufsätze zu nennen, an denen sie gemeinsam gearbeitet haben. Ohne Engels hätte Marx das „Kapital“ vermutlich nicht hervorbringen können. Man höre nur aus Marx‘ Briefen: „Ich hoffe, dass Du mit den vier Bogen zufrieden bist. Deine bisherige Satisfaktion ist mir wichtiger als anything die übrige Welt may say of it.“ (Marx an Engels vom 22.6.1867)

Und datiert von „2 Uhr Nacht, 16. Aug. 1867“: „Dear Fred, ... Also dieser Band ist fertig. Bloß Dir verdanke ich es, dass dies möglich war! Ohne Deine Aufopferung für mich konnte ich unmöglich die ungeheuren Arbeiten zu den 3 Bänden machen. I embrace you, full of thanks! ... Salut, mein lieber, teurer Freund! Dein K. Marx“

Früh schon hatten Marx die Schriften von Engels wie „Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie“ oder „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ zum Studium der Politischen Ökonomie angeregt und befruchtet (s. die Zitate aus diesen Schriften im „Kapital“). Aber unsterblich ist das Verdienst von Engels nach dem Tode von Marx, Band II und III des „Kapitals“, die Marx in roher Form hinterlassen hatte, zu bearbeiten und herauszugeben, was eine Herkulesaufgabe für Engels bedeutete.

„Die Herausgabe dieser beiden Bände erforderte außerordentlich viel Arbeit. Der österreichische Sozialdemokrat Adler hat mit Recht gesagt, Engels habe seinem genialen Freunde mit der Herausgabe von Band II und III des ‚Kapital’ ein herrliches Denkmal gesetzt, auf dem er, ohne es zu wollen, seinen eigenen Namenszug mit unauslöschlichen Lettern eingetragen hat. In der Tat, diese beiden Bände des ‚Kapital’ sind das Werk von zweien: von Marx und Engels. Alte Legenden berichten von manchen rührenden Beispielen der Freundschaft. Das europäische Proletariat kann sagen, dass seine Wissenschaft von zwei Gelehrten und Kämpfern geschaffen worden ist, deren Verhältnis die rührendsten Sagen der Alten über menschliche Freundschaft in den Schatten stellt. Engels hat stets – und im Allgemeinen durchaus mit Recht – Marx den Vorrang gegeben. Einem alten Freund schrieb er: ‚Bei Marx’ Lebzeiten habe ich die zweite Violine gespielt.’ Seine Liebe zu dem lebenden Marx und seine Ehrfurcht vor dem Andenken des Verstorbenen waren grenzenlos. Dieser harte Kämpfer und strenge Denker konnte aus tiefstem Herzen lieben.“ (W.I. Lenin, LW Bd. 2, S. 5 f.)

Ehrung durch Nutzung

Wir ehren Friedrich Engels, indem wir ihn nutzen? Wo kann uns Friedrich Engels nützen?

Nehmen wir nur einige uns heute bewegende Fragen:

– Veränderungen im Kapitalismus/Imperialis-

mus – Ökonomie, Technik, Staat

– Verhältnis Mensch und Natur

– Ursachen des Niedergangs und Untergangs des ersten Sozialismus in Europa

– Die Stellung der Arbeiterklasse und die Rolle des Opportunismus und der bürgerlichen Ideologie

– Strategie und Taktik: Kampf gegen die faschistische und Kriegsgefahr mit der Perspektive Sozialismus/Kommunismus

Zu all diesen Fragen können wir Engels heranziehen und zitieren, aber fertige Antworten und Patentrezepte werden wir dadurch nicht erhalten und auch niemanden überzeugen. Und es würde im Übrigen auch seinem ganzen Denken und Handeln widersprechen. Ihm war es stets Anliegen, sich den neuen Erscheinungsformen zu stellen und in ihnen nicht nur das Allgemeine, das Wesen, sondern auch das Besondere, das Neue oder scheinbar Neue zu entdecken.

Mit welcher Haltung sollen wir an diese Aufgabe herangehen?

Lassen wir uns von der Größe der Aufgabe schrecken und verharren wartend und untätig auf die Erleuchtung oder handeln wir, greifen wir ein in die Entwicklung – sicher mit unzureichendem Rüstzeug –, aber auch im Bewusstsein, dass wir erst im Handeln Rüstzeug brauchen und dass die Vervollkommnung unseres Wissens uns nie zur absoluten Vollkommenheit, nie ganz zur absoluten Wahrheit führen kann.

Hier kann uns Friedrich Engels weiterhelfen:

Welches Rüstzeug

Was war das Rüstzeug, mit dem der junge Engels in die Revolution von 1848 gezogen ist?

Da war die Unvermeidlichkeit der Ausbeutung im Kapitalismus keineswegs bewiesen, das Geheimnis des Mehrwerts noch nicht durch die wissenschaftliche Analyse von Marx enthüllt, keine Theorie von Ware, Wert, Geld, Kapital, von der Grundrente[5] entwickelt, von der Grundrente, die das Verhältnis der Abteilungen der herrschenden Klasse aufzeigt und die Rolle der Bauernschaft. Da war man sich noch keineswegs klar, dass die Diktatur des Proletariats eine unvermeidliche Etappe in der gesellschaftlichen Entwicklung der Menschheit ist und die Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparats voraussetzt, da waren die Erkenntnisse von Darwin und Morgan noch nicht geboren und die großen Entdeckungen in der Naturwissenschaft, die den Beweis erbrachten, dass es in der Natur dialektisch und nicht metaphysisch zugeht. Das Proletariat war zumal in Deutschland eine verschwindende Minderheit, die internationalen Verbindungen waren in winzigen Keimen erst vorhanden und lokale und regionale Vorurteile vorherrschend. Die Bourgeoisie war noch unterdrückte Klasse und fast unbefleckt von politischen Schandtaten, Deutschland noch nicht einmal Nation, sondern zerrissen in über 300 souveräne vorwiegend Kleinstaaten. Übermächtig erschien die politische und militärische Stärke der Fürsten, übermächtig der Einfluss der Religion auf die Köpfe.

Gegen all das traten Marx und Engels in die Arena, um in dieser bürgerlichen Revolution dem Proletariat die günstigste Ausgangsposition zu sichern und damit die bürgerliche Revolution das Terrain radikaler, breiter und reiner vom faulenden Feudalismus säubern könnte und das Proletariat sich für die kommenden Kämpfe von einem Anhängsel der Bourgeoisie zur eigenständigen politischen und sozialen Kraft zu konstituieren kann.

Sehen wir uns das Handwerkszeug an, mit dem sie an die Arbeit gingen und prüfen wir, ob sich daran heute dem Wesen nach – wohl natürlich der Form und der Erscheinung nach – etwas geändert hat bzw. ob uns diese Positionen zur Veränderung des Bestehenden, zur Teilnahme am Klassenkampf Grundlage sein können, an denen sich die neuen Kämpfer für den Sozialismus aufrichten können.

Parteilichkeit für die Ausgebeuteten und Unterdrückten

Ausgangspunkt für Engels ist: Die leidenschaftliche Abscheu gegen die große Sauerei, die der Kapitalismus in seiner engeren Heimat angerichtet hat, im Wuppertal, das zu einem frühen Zentrum der kapitalistischen Textilindustrie geworden war. Das vom Fabrikantensohn Friedrich Engels, dem Ältesten von neun Geschwistern, das von ihm Gesehene – die Ausbeutung und Verwahrlosung der Arbeiter –, dies als tiefes Unrecht zu empfinden, das unter keinen Umständen ertragen und hingenommen werden kann. Die Parteilichkeit für die Ausgebeuteten und Unterdrückten. Das spricht schon 1839 aus den „Briefe aus dem Wuppertal“, der ersten von Engels noch unter dem Pseudonym Oswald veröffentlichten Schrift.

Engels wendet sich gegen Kinderarbeit und demaskiert die Doppelmoral der Fabrikbesitzer.

„In Elberfeld allein werden von 2500 schulpflichtigen Kindern 1200 dem Unterricht entzogen und wachsen in den Fabriken auf, bloß damit der Fabrikherr nicht einem Erwachsenen, dessen Stelle sie vertreten, das Doppelte des Lohnes zu geben nötig hat, das er einem Kinde gibt.

Die reichen Fabrikanten aber haben ein weites Gewissen, und ein Kind mehr oder weniger verkommen zu lassen, bringt keine Pietistenseele in die Hölle, besonders wenn sie alle Sonntage zweimal in die Kirche geht.“ (MEW Bd. 1, S. 418)

Materialismus und Dialektik

Er studiert Hegel. Dort, in dessen Dialektik findet er die Bestätigung für die Veränderbarkeit des Bestehenden, nicht nur von der Berechtigung des Widerspruchs, sondern von seiner Immanenz, also von seiner notwendigen Existenz in den Dingen, von der Bedeutung der Negation als Voraussetzung aller Bewegung, alles Lebendigen.

In seinem Nachruf zu Engels Tod schrieb Lenin:

„Damals herrschte in der deutschen Philosophie die Lehre Hegels, und Engels wurde ihr Anhänger. Obwohl Hegel selber ein Anbeter des absolutistischen preußischen Staates war, in dessen Diensten er als Professor der Berliner Universität stand, war die Lehre Hegels revolutionär. Hegels Glaube an die menschliche Vernunft und ihre Rechte und die Grundthese der Hegelschen Philosophie, dass sich in der Welt ein ständiger Änderungs- und Entwicklungsprozess vollziehe, brachten diejenigen Schüler des Berliner Philosophen, die sich mit der gegebenen Wirklichkeit nicht abfinden wollten, auf den Gedanken, dass auch der Kampf gegen diese Wirklichkeit, der Kampf gegen das bestehende Unrecht und das herrschende Übel im Weltgesetz der ewigen Entwicklung begründet sei. Wenn alles sich entwickelt, wenn die einen Einrichtungen durch andere abgelöst werden, warum sollen dann das autokratische Regiment des preußischen Königs oder des russischen Zaren, die Bereicherung einer verschwindenden Minderheit auf Kosten der übergroßen Mehrheit, die Herrschaft der Bourgeoisie über das Volk ewig währen? Hegels Philosophie sprach von einer Entwicklung des Geistes und der Ideen, sie war eine idealistische Philosophie. Sie leitete die Entwicklung der Natur, des Menschen und der menschlichen Beziehungen, der gesellschaftlichen Verhältnisse aus der Entwicklung des Geistes ab. Marx und Engels, die den Hegelschen Begriff des ewigen Entwicklungsprozesses festhielten, verwarfen die vorgefasste idealistische Anschauung; sie wandten sich dem Leben zu und erkannten, dass nicht die Entwicklung des Geistes die Entwicklung der Natur erklärt, sondern umgekehrt, dass der Geist aus der Natur, aus der Materie zu erklären ist ... Im Gegensatz zu Hegel und anderen Hegelianern waren Marx und Engels Materialisten. Sie betrachteten die Welt und die Menschheit vom materialistischen Standpunkt aus und erkannten, dass ebenso wie allen Naturerscheinungen materielle Ursachen zugrunde liegen, auch die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft durch die Entwicklung materieller Kräfte, der Produktivkräfte, bedingt wird. Von der Entwicklung der Produktivkräfte hängen die Verhältnisse ab, die die Menschen bei der Erzeugung der zur Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse notwendigen Güter eingehen.“ (W.I. Lenin, LW Bd. 2, S. 5 f.)

Die Befreiung von religiöser Befangenheit für den pietistisch erzogenen Engels bringt die Auseinandersetzung mit Feuerbachs „Wesen des Christentums“ (1841) und anderen Schriften dieses Philosophen, der den Materialismus gegen Hegel und seine Nachfolger geltend macht. In Feuerbachs „Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie“ findet sich der Satz: „Das Denken ist aus dem Sein, aber das Sein nicht aus dem Denken.“ (Feuerbachs Gesamtausgabe, 1904, Bd. II, S. 239.)

Die Quellen des Reichtums: Arbeiter und Natur

Engels und seine Suche zum Verständnis des Verhältnisses vom Stoffwechsel Mensch und Natur:

Engels Interesse galt auch den Naturwissenschaften seiner Zeit, was sich u.a. in seiner Schrift „Dialektik der Natur“ niederschlug. Engels hatte die verheerenden Auswirkungen der kapitalistischen Entwicklung auf die Natur selbst gesehen und erlebt und schon früh darüber berichtet. In den „Briefen aus dem Wuppertal“ (1839) kritisiert Engels die Verschmutzung der Wupper durch die dort ansässigen Färbereien. „Die hochrote Farbe der Wupper kommt einzig und allein von den vielen Türkisrot Färbereien in Barmen und Elberfeld“ (MEW Bd. 1, S. 413).

Er verweist auf die im Zuge der kapitalistischen Akkumulation entstehenden verheerenden ökologischen und sozialen Begleiterscheinungen.

Marx und Engels stellten fest, dass die Arbeitskraft und die Natur die Quelle allen Reichtums sind.

„Die Arbeit ist nicht die Quelle alles Reichtums. Die Natur ist ebenso sehr die Quelle der Gebrauchswerte (und aus solchen besteht doch wohl der sachliche Reichtum!) als die Arbeit, die selbst nur die Äußerung einer Naturkraft ist, der menschlichen Arbeitskraft.“ Karl Marx, Kritik des Gothaer Programms (1875), in: MEW 19, S. 15.

Engels machte in „Dialektik der Natur“ deutlich, dass die menschliche Arbeitskraft eine ganz besondere Naturkraft darstellt. Das Verhältnis vom Menschen zur Natur stellt sich wie folgt dar:

„Wir beherrschen die Natur nicht, sondern wir gehören ihr an, stehen in ihr. Unser Vorzug als Menschen ist nur, dass wir ihre Gesetze erkennen und richtig anwenden können. Schmeicheln wir uns indes nicht so sehr mit unseren menschlichen Siegen über die Natur. Für jeden solchen Sieg rächt sie sich an uns. ... wir werden mit jedem Schritt daran erinnert, dass wir keineswegs die Natur beherrschen, wie ein Eroberer ein fremdes Volk beherrscht, wie jemand, der außerhalb der Natur steht ... Der Mensch ist ein Teil der Natur.“

Dass der Kapitalismus in seinem Profitzwang, nicht nur die menschliche Arbeitskraft bis aufs äußerste ausbeutet, sondern eben auch die Natur, hatten Marx und Engels früh erkannt.

„Das Kapital hat ... einen einzigen Lebenstrieb, den Trieb, sich zu verwerten, Mehrwert zu schaffen, mit seinem konstanten Teil, den Produktionsmitteln, die größtmögliche Masse Mehrarbeit einzusaugen.“ ... „Die kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.“ Karl Marx, Das Kapital, Erster Band, in: MEW 23, Berlin/DDR 1962, S. 247 u. 530

Sie erahnten bzw. sahen schon früh die ungeheuere Natur- und Umweltzerstörung, wie sie sich im Zeitalter des Imperialismus bis heute zeigen sollte und kamen zu dem Schluss:

„In der Entwicklung der Produktivkräfte tritt eine Stufe ein, auf welcher Produktionskräfte und Verkehrsmittel hervorgerufen werden, welche unter den bestehenden Verhältnissen nur Unheil anrichten, welche keine Produktionskräfte mehr sind, sondern Destruktionskräfte ...“. (MEW, Bd. 3, S. 69)

Engels Gedanken sind nicht von gestern, sie sind aktuell für heute und morgen!

Klasse, Klassenbewusstsein, Klassenkampf ...

Eine These, die Marx 1859 nach eingehenden Studien der Politischen Ökonomie modifizieren und wissenschaftlich fundieren wird: „Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt.“ (Vorwort von Marx zur „Kritik der politischen Ökonomie“, 1859, MEW Bd. 13, S. 7-11)

1842-44 ist Engels in England. Er erkennt den rasch und breit sich entwickelnden Kapitalismus, die schrankenlose Ausbeutung, aber auch den Widerstand der Arbeiter. Er kommt in Verbindung mit den Chartisten[6], der ersten wirklichen Arbeiterpartei. Seine Erkenntnis, fundiert durch das Studium der französischen Historiker und utopischen Sozialisten:

Alle bisherige Geschichte ist eine Geschichte von Klassenkämpfen. Er macht sich an die Herausarbeitung des Klassengegensatzes in der modernen bürgerlichen Gesellschaft, dere materiellen, ökonomischen Triebkräfte dieser Gesellschaft, des Widerspruchs zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. In seiner damals stark beachteten und heute wieder so zeitgemäß erscheinenden Schrift von 1845: „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“ entwickelt er den wichtigen Begriff des „sozialen Mords“, der die honorigen Bourgeois auf die Anklagebank setzt und das wahre Gesicht der herrschenden Klasse aufzeigt:

„Da in diesem sozialen Krieg das Kapital, der direkte oder indirekte Besitz der Lebensmittel und Produktionsmittel, die Waffe ist, mit der gekämpft wird, so ist es einleuchtend, dass alle Nachteile eines solchen Zustands auf den Armen fallen. Kein Mensch kümmert sich um ihn; hineingestoßen in den wirren Strudel, muss er sich durchschlagen, so gut er kann. Wenn er so glücklich ist, Arbeit zu bekommen, d.h. wenn die Bourgeoisie ihm die Gnade antut, sich durch ihn zu bereichern, so wartet seiner ein Lohn, der kaum hinreicht, Leib und Seele zusammenzuhalten; bekommt er keine Arbeit, so kann er stehlen, falls er die Polizei nicht fürchtet, oder verhungern, und die Polizei wird auch hierbei Sorge tragen, dass er auf eine stille, die Bourgeoisie nicht verletzende Weise verhungert. Während meiner Anwesenheit in England sind wenigstens zwanzig bis dreißig Menschen unter den empörendsten Umständen direkt Hungers gestorben, und bei der Totenschau fand sich selten eine Jury, die den Mut hatte, dies geradezu auszusprechen. Die Zeugenaussagen mochten noch so klar, noch so unzweideutig sein – die Bourgeoisie, aus der die Jury gewählt war, fand immer eine Hintertür, durch die sie dem schrecklichen Verdikt: Hungers gestorben, entgehen konnte. Die Bourgeoisie darf in diesen Fällen die Wahrheit aber nicht sagen, sie spräche ja ihr eigen Urteil aus. Aber auch indirekt sind viele noch viel mehr als direkt – Hungers gestorben, indem der anhaltende Mangel zureichender Lebensmittel tödliche Krankheiten hervorrief und so seine Opfer hinwegraffte; indem er sie so schwächte, dass gewisse Umstände, die sonst ganz glücklich abgelaufen wären, notwendig schwere Krankheiten und Tod ’herbeiführten. Die englischen Arbeiter nennen das sozialen Mord und klagen die ganze Gesellschaft an, dass sie fortwährend dieses Verbrechen begehe. Haben sie unrecht?“ (F. Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in England[7], MEW Bd. 2, S. 258)

Später – 1884 – wird Engels auf der Grundlage seiner eigenen gründlichen Studien und denen von Marx zusammenfassend schreiben können:

„Jeder Fortschritt der Produktion ist gleichzeitig ein Rückschritt in der Lage der unterdrückten Klasse, d.h. der großen Mehrzahl. Jede Wohltat für die Einen, ist notwendig ein Übel für die Andern, jede neue Befreiung der einen Klasse, eine neue Unterdrückung für eine andere Klasse.“ (F. Engels, Ursprung der Familie ... MEW Bd. 21). Für immer und ewig? Nein!

Im Gegensatz zu den utopischen Sozialisten erkennt er im Proletariat nicht nur das Leiden, sondern die Arbeiterklasse als Totengräber des Kapitalismus: „Das Proletariat kann und muss sich selbst befreien. Es kann sich aber nicht selbst befreien, ohne seine eigenen Lebensbedingungen aufzuheben. Es kann seine eigenen Lebensbedingungen nicht aufheben, ohne alle unmenschlichen Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft, die sich in seiner Situation zusammenfassen, aufzuheben. Es macht nicht vergebens die harte, aber stählende Schule der Arbeit durch. Es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist und was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird. Sein Ziel und seine geschichtliche Aktion ist in seiner ganzen Lebenssituation wie in der Organisation der heutigen bürgerlichen Gesellschaft sinnfällig unwiderruflich vorgezeichnet.“ (F. Engels, Karl Marx, Die Heilige Familie, 1844/45, MEW 2, S. 38)

... Revolution

Er verteidigt die Notwendigkeit der gewaltsamen sozialen Revolution. Dazu Engels 1842: „Die einzig leitende Idee, die den Arbeitern wie den Chartisten, denen sie eigentlich auch angehört, vorschwebte, war die einer Revolution auf gesetzlichem Wege – ein Widerspruch in sich selbst, eine praktische Unmöglichkeit, an deren Durchführung sie scheiterten. Gleich die erste, allen gemeinsame Maßregel, die Stillsetzung der Fabriken, war gewaltsam und ungesetzlich. ... Der Nutzen, der für die Besitzlosen daraus hervorgegangen ist, bleibt aber bestehen; es ist das Bewusstsein, dass eine Revolution auf friedlichem Wege eine Unmöglichkeit ist und dass nur eine gewaltsame Umwälzung der bestehenden unnatürlichen Verhältnisse, ein radikaler Sturz der adligen und industriellen Aristokratie die materielle Lage der Proletarier verbessern kann.“ (F. Engels, Die inneren Krisen, MEW Bd. 1, S. 460)

Und schließlich behauptet Engels zusammen mit Karl Marx im „Manifest“ die Aufhebung des Privateigentums als Hauptaufgabe der sozialen Revolution des Proletariats. „In all diesen Bewegungen heben sie (die Kommunisten) die Eigentumsfrage, welche mehr oder minder entwickelte Form sie auch angenommen haben möge: als die Grundfrage der Bewegung hervor.“ (Manifest der Kommunistischen Partei, MEW Bd. 4, S. 493)

Aus alledem leiten sie dort den internationalistischen Charakter der proletarischen Revolution ab. „Obgleich nicht dem Inhalt, ist der Form nach der Kampf des Proletariats gegen die Bourgeoisie zunächst ein nationaler. Das Proletariat eines jeden Landes muss natürlich zuerst mit seiner eigenen Bourgeoisie fertig werden.“ Und münden in den flammenden Kampfruf gegen Rassismus, Chauvinismus und Krieg: „Proletarier aller Länder vereinigt euch!“

Das waren die noch lange nicht im Detail erforschten und bewiesenen Erkenntnisse, mit denen Friedrich Engels zusammen mit seinem Freund und Genossen Marx die ganze an Welt in die Schranken forderte und dafür mit seinem Leben einstand. Unsere Jugend muss also nicht erst „alles wissen“, um revolutionär zu handeln; sie tut aber gut daran Engels zu studieren und von ihm zu lernen, damit man nicht zu viele Fehler macht und schon vom dauernden Gegen-die-Wand-laufen den Mut verliert.

Denn:

Um wieviel mehr hat uns die Entwicklung und Reifung des Kapitalismus im 19. und 20. Jahrhundert die „große Sauerei“ dieses Systems gezeigt. Anlass genug zu denken, zu streiten, zu kämpfen, dass ihm wieder und aufs Neue die Grundlage entzogen wird – gerade in unserem Land.

Corell, HB

1 Die enge Kampfgemeinschaft mit Karl Marx festigte sich nicht nur im gemeinsamen Verfassen des „Manifests der Kommunistischen Partei“, sondern in der über ein Jahr währenden intensiven Arbeit in und an der „Neuen Rheinischen Zeitung“, der berühmten Tageszeitung der 1848er Revolution.

2 Der preußische König Friedrich Wilhelm der IV setzte alles daran, die demokratischen Bestrebungen von 1848 („Paulskirchenbewegung“) zu vernichten. Gemäß der Devise „gegen Demokraten helfen nur Soldaten“ startete das Preußische Militär einen Feldzug gegen alle, die die „Reichsverfassung“ vom März 1849 als gültiges Recht anerkannten. Zur Verteidigung derselben gab es zahlreiche Aufstände gegen das preußische Diktat. Friedrich Engels schloss sich dieser Bewegung an und kämpfte auf Seiten der Demokraten. Im „Badisch-Pfälzischen Aufstand“ diente er, als Adjutant von August Willich, dem Anführer der Pfälzischen Revolutionsarmee. Schließlich mussten sich die Revolutionäre der Übermacht der preußischen Truppen geschlagen geben und wurden nach der Niederschlagung der Badischen Revolution im Juni 1846 gezwungen, sich in das Schweizer Asyl abzusetzen. Engels charakterisierte die preußische Kriegsführung wie folgt: „Die preußische bürgerliche und militärische Bürokratie hat von jeher ihren Ruhm darin gesucht, Triumphe über schwache Feinde mit großem Eklat davonzutragen und sich an den Wehrlosen mit der ganzen Wollust des Blutdurstes zu rächen. Sie hat dies auch in Baden und der Pfalz getan – Beweis: die Füsilladen von Kirchheim, die nächtlichen Erschießungen in der Fasanerie von Karlsruhe, die zahllosen Niedermetzlungen von Verwundeten und sich Ergebenden auf allen Schlachtfeldern, die Misshandlungen der wenigen, die zu Gefangenen gemacht wurden, die standrechtlichen Morde in Freiburg und Rastatt und endlich die langsame, heimliche und darum umso grausamere Tötung der Rastatter Gefangenen durch Misshandlung, Hunger, Aufhäufung in feuchten, erstickenden Löchern und den durch alles dies hervorgebrachten Typhus.“ (MEW 7, 167). Die Reichsverfassung hätte gerettet werden können: „Ein Parlamentsbeschluss, der die badische und Pfälzer Armee zum Schutz der Versammlung nach Frankfurt rief, hätte genügt.“ (MEW 19, 84).

3 s. Brief von Engels an Patten vom 18.4.1883.

4 Laura Lafargue war die Tochter von Jenny und Karl Marx und Frau des Sozialisten Paul Lafargue. Trauzeuge bei der Hochzeit 1868 war Friedrich Engels.

5 Teil des Mehrwerts, der unbezahlten Arbeit, den der Pächter an den Grundbesitzer zahlt.

6 Chartisten sind eine politische Kampfbewegung der Arbeiterklasse in Großbritannien in der ersten Hälfte des 19 Jahrhunderts.

7 Das Buch ist eine schreiende Anklage gegen den Kapitalismus wegen seiner Verbrechen an der Arbeiterklasse und setzt die Bourgeoisie auf die Anklagebank.

Spenden unterstützen die Herausgabe der Kommunistischen Arbeiterzeitung

- KAZ Nr. 373

- Übersicht

- Editorial

- Asyl für Obdachlose!

- Der EU-Wiederaufbaufonds und das Dilemma des deutschen Imperialismus

- Besichtigung der Grundrechte: Vorwort

- Besichtigung der Grundrechte: Artikel 14

- Eine Stellungnahme zu 30 Jahren Annexion der DDR ...

- Zusammen mit dem Kapital anpacken oder Zusammen das Kapital anpacken!

- Wohnen, Miete, Eigentum (Teil I)

- Wie kriegsfähig ist der deutsche Imperialismus (III)

- Mit Friedrich Engels lernen

- Der Untergang der US-Fracking Industrie und seine Bedeutung für das internationale Kräfteverhältnis

- Potsdamer Konferenz: Für eine Nachkriegsordnung ohne Faschismus

- „Nichts gelernt und nichts vergessen“

- Zwei kleine Beispiele für den großen Unterschied

- Vietnamesen spenden für die Menschen in Deutschland

- Hände weg von der Anwesenheitsdokumentation!

- Für Geflüchtete Seehofers „Humanität und Ordnung“

- Die Hintergründe bleiben im Dunklen

- Hände weg von Belarus!

- Erstmal vor der eigenen Haustür kehren!

- Seebrücke statt Seehofer

Marx und Engels „schreiben sich zusammen“: Die „Heilige Familie (1844/45), „Die deutsche Ideologie“ (1845, das „Manifest der Kommunistischen Partei“ (1847) die „Neue Rheinische Zeitung“ (1848/49) und vieles mehr in der Folgezeit – aufsetzend auf dem gemeinsam erarbeiteten Fundament mit gegenseitiger Anregung, mit Rat und tätiger Freundschaft.

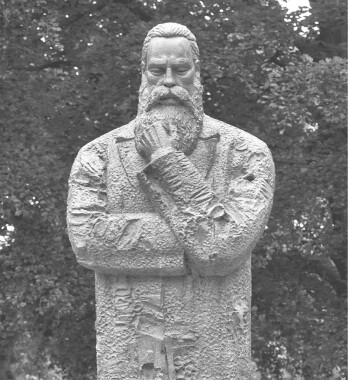

Engels wuchs als Fabrikantensohn auf – in einer Epoche, als die Bourgeoisie in Deutschland noch eine fortschrittliche Rolle spielte. Er ging zum Proletariat über, weil die Bourgeoisie ihre historische Mission verriet, und blieb parteilich an der Seite des Proletariats sein Leben lang. Im Bild die Statue des Bildhauers Zeng Chenggang, die die VR China 2014 der Stadt Wuppertal schenkte.

Friedrich Engels 1877. In dieser Zeit veröffentlichte er mit Unterstützung von Marx den „Anti-Dühring“, das Grundlagenwerk des dialektischen und historischen Materialismus. Gleichzeitig arbeitete er an der „Dialektik der Natur“. Statt religiöser Schöpfungsmythen: „Die Arbeit ist die Quelle alles Reichtums, sagen die politischen Ökonomen. Sie ist dies – neben der Natur, die ihr den Stoff liefert, den sie in Reichtum verwandelt. Aber sie ist noch unendlich mehr als dies. Sie ist die erste Grundbedingung alles menschlichen Lebens, und zwar in einem solchen Grade, daß wir in gewissem Sinn sagen müssen: Sie hat den Menschen selbst geschaffen.“ (MEW 20, S.444)

Von Engels, 1841 einjährig Freiwilliger in der Preußischen Armee, 1849 Teilnehmer am Aufstand in Elberfeld, Adjutant Willichs in den Gefechten bei Gernsbach und an der Murg. Von Engels, dem Verfasser zahlreicher militärischer Schriften, dem sachkundigen Beobachter des Kriegs gegen Frankreich 1870/71. Von Engels, hinter dessen Schrift „Po und Rhein“ ein hoher preußischer General vermutet wurde (daher sein Spitzname). Von Engels, der die Weltkriegsgefahr erkannte. Von Engels inspiriert war die erste staatliche Friedensarmee auf deutschem Boden, die Nationale Volksarmee der DDR. Im Bild: Die Militärakademie „Friedrich Engels“, 1959 in Dresden gegründet.